[도서] 백년을 살아보니

95년에 창간되어 2003년 폐간된 <키노>라는 영화잡지가 있다. 영화에 대한 수준 높은 담론으로, 당시 영화 애호가들의 열렬한 지지를 받았던 전설적인 잡지다. <키노>에 실렸던 몇몇 기사들은 폐간이 된 지 10년이 훌쩍 넘은 요즘까지도 간간이 인구에 회자되곤 하는데, 박찬욱 감독의 묘비명에 관한 이야기도 그 중 하나다. 2003년, <키노>는 두꺼운 2권짜리 <영화감독사전>을 편찬한다. 책의 제작을 위해 <키노>는 한국 감독들을 대상으로 앙케트를 진행했는데, 그 중에는 ‘당신의 묘비명을 직접 쓴다면?’이라는, 제법 짓궂은 설문도 포함되어 있었다. 상대가 영화감독들이었던 만큼 아마도 기발한 답변들이 많았을 것이다. 하지만 그 중 대부분은 오래지 않아 잊혀지고 말았고, 오직 박찬욱 감독의 답변만이 현재진행형으로 영화팬들 사이에 전해지고 있다. 그 당시 박찬욱 감독의 답변은 다음과 같았다.

“67편의 장편을 만들고, 35편의 단편을 만들었으며, 48편의 각본을 제공한 자. 영화감독치고는 비교적 덜 이기적이었던 자, 여기 잠들다. “

영화에 대한 박찬욱 감독의 태도와 지향이 분명하게 느껴지는 문구였다. 박찬욱 감독의 당당한 포부가 참 부럽기도 했다. 아마도 이 인터뷰를 본 이후부터였을 것이다.

‘당신의 묘비명을 직접 쓴다면?’

나도 이 질문에 대한 대답을 고민해보기 시작했다. 이제껏 살아오며 이뤄놓은 것이 없으니, 앞으로 이루고자 하는 바를 생각해 봐야 했다. 몇 가지 머릿속에 떠오르는 게 있긴 했지만 차마 글로 옮겨 적지는 못했다. 거창한 포부를 감당할 자신이 없었던 것이다. 말만 번지르르한 사람이 되고 싶지는 않았다. 그래서 일단은 작은 것부터 이뤄보고, 그 이후에 다시 생각해보기로 했다. 그런 이유로, 내 묘비명은 아직도 백지상태다.

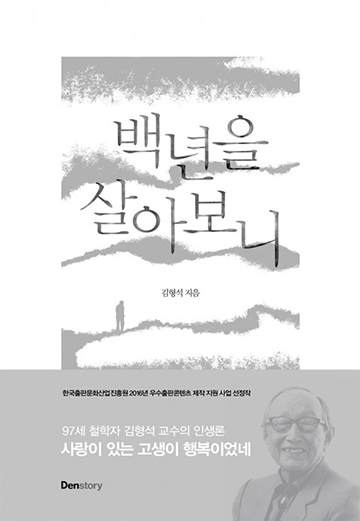

김형석 교수의 수필집 <백 년을 살아보니>는 내가 했던 것과 비슷한 종류의 고민이 느껴지는 책이다. 어떤 삶을 지향해야 하는가? 어떻게 행동해야 하는가? 어떻게 늙어야 하는가? 떠나기 전에 무엇을 남겨야 하는가? 등등 백 년의 세월 동안 자신의 눈으로 보고 느낀 것들을 하나하나 읽기 쉽게 정리해 놓았다. 그 중 몇몇 부분은 개인적인 관점에서 선뜻 동의하기 힘들었고, 또 몇몇 부분은 너무 도덕책 같은 이야기라 낯간지럽기도 했다. 좀 더 삐딱한 관점으로 보면, 나이 많은 꼰대의 잔소리 같았다고도 할 수 있을 것이다. 하지만 그럼에도 이 책이 결코 가볍게 느껴지지 않는 건 역시 백 년이라는 세월의 무게 때문일 것이다. 같은 말이라도 누가 했느냐에 따라 그 의미가 달라지듯, 뻔한 말이라도 한 세기의 시간을 보낸 노학자를 통해 듣게 되면 그 의미를 다시 한 번 되새겨보게 된다. 자신의 삶에 대해 당당한 김형석 교수의 태도가 보기 좋았다. 그 당당함을 위해, 그 역시 한평생 쉽지 않은 길을 걸어왔을 것이다. 그런 점에서, 이 책은 김형석 교수가 남긴 장문의 묘비명이라고도 할 수 있을 것 같다.

인생을 책에 비유한다면, 묘비명은 책의 마지막 문장에 대입할 수 있을 것이다. 이야기란 항상 시작하는 것보다 마무리짓는 게 어려운 법이다. 짧은 글을 마무리하며, 다시 한번 자문해 본다. 나는 내 묘비명에 어떤 말을 적을 것인가?