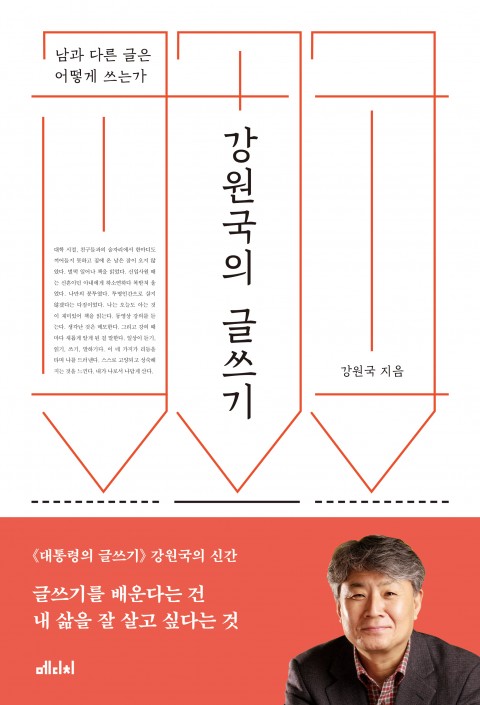

[도서] 강원국의 글쓰기

2016년의 여름, 나는 퇴사를 진지하게 고민하고 있었다. 내 바로 위 팀장과의 불화가 직접적인 원인이었지만, 지금 돌이켜 생각해보면 그건 단지 구실에 불과했을 뿐, 흔히 말하는 ‘직장인 사춘기’같은 것이었을지도 모른다. 어느 순간 내 마음속에서 퇴사는 기정사실이 되어 있었고, 고민은 좀 더 구체적인 모습으로 변해가고 있었다. 포트폴리오는 어떻게 준비할 것인지, 언제부터 이력서를 넣고 면접을 보러 다닐지, 어느 회사에 지원할 것인지, 희망 연봉으로 얼마를 제시할 것인지. 스스로에게 끊임없이 질문을 던지는 나날이었다. 질문이 거듭됨에 따라, 이직에 대한 고민은 점차 내 인생 전반에 대한 고민으로 확장되었다. 이직할 때까지 만이 아니라, 이직한 이후의 삶에 대해서도 생각했다. 기나긴 질의응답 끝에 남은 마지막 질문 하나. ‘회사원이 아닌 개인으로서 나는 과연 얼마만큼의 가치가 있는가?’ 비교적 명확하게 대답할 수 있었던 앞의 질문들과 달리, 이 물음에 대해서만큼은 자신 있게 대답할 수 없었다. 답을 모르기 때문이 아니었다. 아니, 오히려 너무나 잘 알고 있었다. 단지 인정하기 싫었을 뿐이다. 답은 ‘0’. 회사원이 아닌 ‘나’의 가치는 ‘0’에 수렴하고 있었다. 직장생활을 시작한 이후의 내 삶에서, 온전히 ‘내 것’이라 할 만한 것은 아무것도 없었다. 내가 회사에서 하는 일은 ‘회사의 제품’을 만드는 일이었고, 그 ‘회사의 제품’으로 벌어들인 매출과 수익 역시 ‘회사의 것’이었다. 심지어 함께 일하며 동고동락한 동료마저도 ‘나의 동료’이기 이전에 ‘회사의 직원’이었다. 불현듯 불안감이 엄습했다. 이직이 문제가 아니었다. 나는 ‘내 것’을 가지고 싶었다. 회사나 조직에 기대지 않고도 홀로 설 수 있는 사람이 되고 싶었다.

어릴 적 나의 꿈은 작가였다. 정확하게는 만화가를 지망했다. 중학교 때는 당시 살던 동네 인근의 만화가 화실에 다닌 적도 있었다. 어설픈 실력에, 단지 남들보다 만화를 좋아할 뿐인 중학생이 화실에서 할 수 있는 일은 많지 않았다. 사실상 견학이었다. 만화가 선생님은 내게 사진 모작을 해보라고 권하셨다. 그렇게 나는 여름방학 내내 화실에 다니며, 매일 2~3장의 사진을 따라 그렸다. 사진을 모작하는 것은 확실히 좋은 연습이 되었다. 여름방학이 끝날 무렵, 내 그림은 눈에 띄게 좋아졌다. 그로부터 몇 년이 지나고, 내가 했던 연습법이 그림쟁이들 사이에서 ‘잡지 떼기’란 이름으로 불린다는 것을 알았다. 나는 그 시절을 그리워하고 있었다. ‘잡지 떼기’를 하던 시절로 돌아가 처음부터 시작하고 싶었다. 그 때로 돌아가면, ‘내 것’을 만들 수 있을 것 같았다. 그래서 다시 시작했다. 우선 주말을 이용하여, 구글에서 찾은 인물사진을 따라 그려보았다. 손이 굳었는지, 간단한 포즈였음에도 5시간 정도가 소요되었던 것 같다. 생각보다 오래 걸렸지만, 확실한 재미를 느낄 수 있었다. 다시 할 수 있겠다는 생각이 들었다. 그 다음 날에도 나는 퇴근 후, 구글에서 맘에 드는 사진을 골라 모작했다. 그 다음 날, 또 그 다음 날에도 습작은 계속해서 이어졌다. 시간은 흘러, 어느덧 나의 ‘잡지 떼기’ 수련은 1주년을 맞이했다. 습작은 200장 가까이 쌓였고, 나름대로 필력도 올라가 2-3시간이면 왠만한 사진을 따라그릴 수 있을 정도가 되었다. 스스로가 대견스러웠지만, 한편으로는 변화가 필요하다고 생각하고 있었다. ‘잡지 떼기’는 분명 좋은 수련법이었지만, ‘내 것’을 만드는 작업은 아니었다. 단순한 ‘사진모작’이상의 가치가 없었다. 그래서 이번엔 무작정 만화를 그리기 시작했다. 마침 어떤 이야기의 도입부가 떠올랐는데, 망설이다간 영영 시작할 수 없을 것 같아 일단 생각나는 대로 마구 그려나갔다. 습작할 때 세웠던 ‘하루 1모작’의 규칙은 ‘하루 1컷’으로 변모했다. 작업 속도는 끔찍하게 느렸다. 대략 1주일에 2~3페이지 정도를 그렸던 것 같다. 답답한 마음이 없었던 건 아니었지만, 서두르지 않았다. 정해진 마감이 있는 것도 아니었고, 당장 생계가 곤란한 것도 아니었다. 직장과 병행하기엔 그 정도의 속도가 딱 맞았다. 느리지만 꾸준하게 작업을 이어나갔다. 그렇게 나는 6개월여의 처절한 산통 끝에 50페이지짜리 단편원고를 완성할 수 있었다. 부족한 점이 많은 원고였지만, 내게 있어 작품의 완성도는 중요하지 않았다. 어딘가로부터 청탁을 받거나 공모전에 출품하기 위한 작업이 아니었다. 오로지 나 자신만을 위한 작업이었다. 마라톤 풀코스를 완주한 듯한 짜릿한 성취감이 전신을 휘감았다. 이제야 비로소 ‘내 것’이 생긴 느낌이었다.

<강원국의 글쓰기>를 읽는 동안, 저 때의 내 모습이 떠올랐다. 글쓰기든 만화든 창작계통은 어느 정도 상통하는 부분이 있는 것 같다. 잘은 몰라도, 음악이나 인터넷방송을 했어도 그 전반적인 과정의 윤곽은 비슷했을 것이다. 나는 원래 <강원국의 글쓰기>와 비슷한 종류의 자기계발서를 그다지 좋아하지 않았다. 너무 뻔하고 당연한 소리를 한다는 게 이유였다. “그걸 누가 몰라서 못하나?”하는 생각을 했었다. 읽다 보면 약 올리는 것 같았고, 읽고 난 후엔 치졸한 자기변명만이 남았다. 하지만 ‘잡지 떼기’를 다시 시작한 이후, 더는 그러지 않는다. 오히려, 자신에게 ‘그래, 아직 잘하고 있어’하고 격려할 수 있는 여유가 생겼다. 아직 나는 아무것도 이루지 못했고, 단지 이제 막 출발선에 섰을 뿐임을 그 누구보다 스스로가 가장 잘 안다. 그것으로 충분하다고 생각한다. 그저 다시 레이스를 할 수 있음에 감사한다. 아직 쓰고 싶은 이야기가, 쓰지 못한 이야기가 많이 남아있다.